![budo (10).jpg]()

鉢栽培もおいしいブドウができます♪

ブドウは日本でも人気のある果物です。

たわわに実った甘い実が、自分で育てたものならば、

さらに、かわいく美味しさが増しますね。

鉢でコンパクトに育てるには、品種選びも重要です。

樹勢の強い巨峰などは、枝がよく伸びるので、

コンパクトに育てるのは少し難しいです。

デラウェアなどであれば、鉢植えでコンパクトに育てやすいので、

樹勢のあまり強くない品種を選ぶことも大切です。

■ブドウ 鉢植えの育て方・栽培環境日当たりの良い場所で育てるようにします。

乾燥には少々耐えますが、湿気には少し弱い性質があります。

排水の高い土を選び、風通しの良い場所で栽培しましょう。

![A.jpg]()

ていねいに植え付けます

・植え付け植え付けの適期は落葉期である、11月~3月の間です。

7号~10号で、苗の大きさによって合う鉢を用意します。

鉢には排水をよくするため、

鉢底石を底が隠れる程度に必ず入れるようにします。

用土は小粒の赤玉土7~8に腐葉土を2~3を加えて、

よく混ぜたものを使います。

最近では、ブドウの専用培養土が市販されていますので、

そちらを使うと手軽で安心でしょう。

接ぎ木苗を植え付ける場合は、

接ぎ木部分を土に埋めてしまわないように気を付けます。

・植え替え 株が育ってくると、それまでの鉢では窮屈になってきます。

鉢の大きさにもよりますが、通気を良くし、根詰まり防止のため、

2年~3年に1回は植え替えるようにしましょう。

・水やりブドウの原産地では、あまり雨が降らずに乾燥した環境です。

そのため、日本の梅雨時期のような湿気た環境が少し苦手です。

年間を通して、日当たりのいい場所で育てるのは変わりませんが、

梅雨の時期のみ軒下などの雨のあたらない場所に置いた方が、

土が湿気た状態が続かないので管理が楽です。 水やりは、土の表面が乾いたら、

鉢底から水が出てくるまでたっぷりと与えるようにします。

乾燥には少々強いといっても、水切れは厳禁です。

特に、開花・結実してからの水切れは実の生長に大きく影響します。

かといって、いつでも土が湿気たような状態でも、

根が傷んだり、味が水っぽくなったりしていけません。

土の状態を毎日チェックして、乾いているようなら与える、

乾いていなければ与えないようにします。

![budo (9).jpg]()

デラウェアは育てやすいです

・肥料あまり多肥の状態にしてしまうと、

枝ばかりが伸びて花がつかないことがあります。

原産地の土地は肥沃というよりも少し痩せた土地ですので、

その環境に合わせるようにすると丈夫に育ちます。 肥料を与える時期は、2月6月9月です。

芽が動きだす前の2月に、寒肥として有機固形肥料を与えます。

6月と9月には、追肥として緩効性の固形肥料を与えます。

この時の肥料は窒素:リン酸:カリの割合が同等か、

リン酸が少し多めのものを与えるのが良いです。

・剪定と仕立て方まず、剪定する際の注意点です。

ブドウの剪定をする際は、必ず芽と芽の中間を切ります。

こうすることで、切り口から枯れてきても、芽を傷めずに済みます。 また、何年か経って枝がだんだんと太くなってきた場合は、

剪定バサミでは切れなくなってきます。

その場合はノコギリを使うようにしましょう。

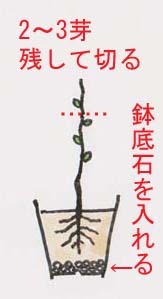

![B.jpg]() ◎1年目

◎1年目植え付けをした後に2~3芽残して、あとは切ってしまいます。

接ぎ木の場合は、継ぎ目から2芽を残して切ります。

その後暖かくなってから伸びてきた新しい枝(新梢)の中で、

一番元気の良いものを残し、あとは根元から切ってしまいます。

主枝1本だけにしたら、200cmの支柱を立て、

そこに真っ直ぐ伸びるように誘引します。

落葉までの間に発生した脇枝(副梢)は、

早めに根元から切っておきましょう。

![C.jpg]() ◎2年目

◎2年目3月頃になると枝が柔らかくなり、

誘引がしやすくなるので、その頃に支柱から枝をはずします。

支柱の代わりに、行灯用の支柱を鉢に刺し込み、

上段の輪に2周誘引し、それ以上に残った枝先は切ります。

誘引した主枝から新梢が伸びてきます。

この伸びてきた新梢の中で、生長の良い新梢を選んで、

5本~10本まで減らします。

若い株の場合は、数を抑えた方が負担がかかりません。

この時、主枝は結果母枝(結実する枝を発生させる枝)となり、

新梢は結果枝(結実する枝)となります。

伸びてきた新梢は、適宜支柱に誘引しておきます。

![D.jpg]() ◎2年目の初夏

◎2年目の初夏伸び出した新梢を誘引します。

美味しさを分散しないように花房は整理します。

◎3年目以降1月~2月に結果枝を2芽残して切ります。

こうすることで、結果枝が結果母枝となり、

新しい結果枝を発生させます。

生育期に入った後、主枝から新梢が伸びてきますが、

結果枝はすでに決めているので、不要な新梢は根元から切ります。

枯れた巻きひげなどがあれば、それも根元から切っておきましょう。

上記の剪定を繰り返すことで、結果枝を結果母枝にして、

結果母枝から新梢を発生させて結果枝にする方法をとると、

コンパクトにまとまった状態で育てることができます。

何年か経つと、結果枝から結果母枝になった枝が重なりあい、

手入れがしにくくなることがあります。

その時は、主枝から発生する新梢を予備の枝として育て、

その年の落葉期に重なっている枝を切り、

新しく伸びた枝を結果母枝とすることで、

枝の更新をすることができます。

![budo (1).jpg]()

花房の整理をします

・花房の整理咲いた花すべて結実させてしまうと、1つ1つに十分な栄養が回らず、

小さい実しか収穫できなかったり落果してしまったりします。

それを防ぐために、花房の整理を必ず行いましょう。

まずは花房自体の数を減らします。

目安としては、デラウェアなどの小粒種は葉20枚に1房、

巨峰などの大粒種は葉30枚に1房です。

それ以上に房をつけると、その栄養が分散してしまいますので、

もったいないと思っても、おいしいブドウを収穫するためには、

花房の整理を行うようにしましょう。

次に、花房の中の穂の整理です。

花房をよく見ると、穂になったものが付いているのが分かるかと思います。

穂は花の集合体なので、これを全て残すと栄養が分散してしまいます。

穂には先端にある主穂と、それ以外の副穂があります。

まず主穂の先端を少し切ります。

次に副穂の中で、基部に近いものを切ります。

副穂は全て切り取らなくても、いくつかを予備として育てても構いません。

・摘粒花房の整理が終わったら、実が少し大きくなってきた頃に摘粒を行います。

実がだんだんと育ってくると、隣の実と近すぎて生長できない実が出てきます。

実と実の間隔を適度に空けてあげることで、

スペースができて実を大きくすることができます。

また、不要な実を取り除くことで、栄養の分散も防ぐことができます。

![budo (11).jpg]()

袋かけをすると病害虫からも守ってくれます

・袋かけ摘粒が終わったら、雨風で実が傷んでしまうのを防ぐために、

袋かけの作業を行いましょう。

袋は園芸店やホームセンターなどでも売られていますので、

簡単に手に入れることができます。

袋は房よりも大きいものを選び、

口と留め金などでしっかりと留めるようにします。

袋かけをすることにより、虫や鳥などの被害を防ぐこともできます。

■収穫全体が色づき、良い香りを放ってきたら、房の先の実を試食してみましょう。

ブドウは枝に近い方から房先へ向かって熟します。

房先の実を食べてみておいしければ、

それより上は熟していますので、いよいよ収穫です。

収穫は、房の上の枝をハサミで切って行います。

熟したブドウは、少しの衝撃で実がぽろりと落ちることがあるので、

そっと優しく収穫作業を行います。

![budo (8).jpg]()

病害虫は早期に発見、対策します

■病害虫べと病、晩腐病、黒とう病などにかかることがあります。

いずれも、病気が発生した場合には、

専用の薬剤を使って防除することができます。

しかし、枯れた葉や巻きひげ、枯れた房などを放置せずに、

いつでもキレイにしておくことで病気が広がるのを防ぐことができます。

またブドウトラカミキという虫がつくことがあります。

樹皮の下で越冬し、春になると移動して芯を食い荒らします。

落葉している冬の間、注意深く観察して、見つけ次第捕殺するようにしましょう。

■参考・ブドウ 実がならない理由は?・ぶどうの育て方1、おいしい実をいっぱいつける・ぶどうの育て方2、剪定、摘果と袋かけ・ブドウの肥料は?・ブドウ 実が腐ったようになる病気は?

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

-191fd.jpg)

.jpg)

-17420.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-ba973.jpg)

-3d63c.jpg)

-77425.jpg)

-7ec6a.jpg)

-64c3a.jpg)

![Bilberry20(1)[1].jpg](http://suteki2.sakura.ne.jp/sblo_files/flower777/image/Bilberry20(1)5B15D.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-bedab.jpg)

-f3ccd.jpg)

.jpg)

.jpg)

-124fb.jpg)

-thumbnail2.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

-thumbnail2.JPG)

.jpg)

.jpg)

.JPG)

.jpg)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

-fb5e1.jpg)

-thumbnail2.jpg)

-6f5e1.jpg)

-901c3.jpg)

-a2a4c.jpg)