.jpg)

やや小型でレモンの香りが爽やかです

レモンタイム(Lemon thyme)は、

シソ科の多年草であるタイムの仲間です。

レモンタイムは名前のようにレモンの香りのするタイムです。

コモンタイムと同様に、料理やティー、ポプリにもできます。

ゴールデンレモンタイムという品種もあり、

明るいグリーンの葉に、黄色い斑が入るので、

とても明るい印象です。

■レモンタイムの育て方

・栽培環境

レモンタイムは、日当たりがたいへん好きで、

耐陰性もややあり、日陰でもどうにか栽培できます。

耐寒性もあり、暑さにやや弱いところもあるため、

一日中、陽の当たる場所ではなくても、問題なく育ちます。

ただし、あまり日陰で栽培すると、香りが弱くなることがあるので、

料理やティーに使う場合は、日当たりの良い場所で育てましょう。

庭造りのカラーリーフとして使う場合は、

半日陰などの場所で使うと、明るい葉色が活かせます。

日当たりの良いところでも、半日陰でも、

風通しの良い場所を選ぶようにしましょう。

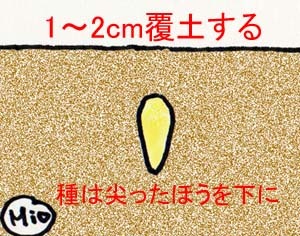

・植え付け

3月~4月か9月~10月が、植え付けの適期です。

地植えであっても、鉢植えであっても、

排水性の高い土を好みます。

用土は小粒赤玉土7に腐葉土3を混ぜたものを使うか、

市販の培養土やハーブ専用の培養土を使用します。

培養土などの場合、水はけをより良くしたい場合には、

赤玉土やパーライトを適宜混ぜて、試してみてください。

植え付けた後は水をたっぷり与えます。

乾燥気味の土壌を好むレモンタイムです。

しかし、植え付け直後は根付いていませんので、

乾燥させ過ぎないように管理します。

・植え替え

レモンタイムは生育が早い植物で、鉢などの容器栽培をしていると、

根が鉢に一杯になってしまい根詰まりを起こしがちです。

鉢の底から根が見えたり出ていたら、植え替えの時期です。

1年~2年に1回は植え替えるようにすると丈夫に育ちます。

1~2号ほど大きい鉢に植え替えますが、

大きな鉢にしたくない場合は、

株分けをして株を小さくして、同じ鉢に植え直します。

植え付け後と同様、根付いてませんので、

しばらくは乾燥させないように注意します。

ハーブティーも楽しめます

・水やり

レモンタイムは、湿気た環境が少し苦手ですので、

土の表面が乾燥してから、

じゅうぶんに水をあげるようにします。

土が湿っている状態で水を与えてしまうと、

湿気た環境になり、蒸れて株元から枯れてきたり、

根腐れを起こす原因になりますので注意しましょう。

冬はさらに水を要求しません。

雨のあたる場所で育てている場合は、雨だけで十分です。

軒下で管理していたり、雨が長く降らずに土が乾くのであれば、

土が乾燥してから水をあげるようにします。

・耐寒性

耐寒性はありますので、特別な防寒対策は必要ありません。

ただし、霜にあたると葉が黒くなって傷みます。

春になれば新芽が出て葉が展開してきますが、

気になる場合は、マルチなどで防寒してください。

・耐暑性

レモンタイムは、ある程度の暑さには耐えますが、

猛暑には、根が傷んで枯れることがあります。

また、蒸れにも弱いので、できる限り風通しの良い場所で育てます。

レンガやコンクリートなど蓄熱性のあるものには、

スノコを敷くなど、直に触れないように育てましょう。

.jpg)

ゴールデンレモンタイム C)花みどりマーケット

葉色が美しくガーデニングにも人気のタイムです

・施肥

肥料はほとんど必要としません。3月~10月の生育期間に、

2ヶ月に1回のペースで緩効性の肥料を与えます。

真夏と冬は肥料を必要としませんので、与えないようにします。

肥料をやり過ぎると、せっかくの香りが弱くなります。

・剪定

梅雨に入る前に必ず切り戻しをします。

梅雨に入ると気温も上がり、湿度も上がり蒸れやすくなります。

短く刈り込むことで蒸れを防ぐことができます。

枝が混みあっている場所があったら、

間引くように剪定すると良いでしょう。

10月頃、霜が降りる前にも切り戻しておくと、

春に新しい枝葉が伸びてきます。

上記以外にも、収穫をかねて枝が混んでいる場所を、

すくように枝を間引いておくと、株姿が整います。

お料理にも活躍します

・増やし方

レモンタイムは、挿し木か株分けで増やすのが簡単です。

◎挿し木

挿し木の場合は、長さ10~13cmほどの挿し穂を作ります。

枝の下から半分ほどまで葉を取り、

切り口をカッターなどで再び斜めに切って、

水の入ったコップなどに挿して1~2時間ほど水上げをします。

平鉢に、赤玉土、バーミキュライトを入れて湿らせ、

箸などで一回穴を開けてから、水上げした挿し穂をそっと挿します。

半日陰か明るい日陰で、乾燥しないように管理します。

ときどき霧吹きで水をかけてあげるのも効果的です。

>>挿し木(挿し芽)の方法 画像つき

◎株分け

株分けの場合は、鉢から株を抜き、土をていねいに落とします。

根を手でほぐしたら、あまり小さくならないように株分けをします。

株分けしたものを植え付けたら、しっかりと水を与えます。

根がダメージを受けているので、新しい枝葉が伸びてきても、

しばらくは収穫せずに株を育てるようにしましょう。

■病害虫

レモンタイムには、特に気にする病害虫はありません。

■参考

・タイムの育て方

・フォックスリータイムの育て方

・クリーピングタイム(ワイルドタイム)の育て方

・タイムの種類

・シルバータイムの育て方

-5157c.jpg)

.jpg)

.jpg)

-88538.jpg)

.jpg)

-d6047.jpg)

.jpg)

.jpg)

-a4008.jpg)

-43324.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.JPG)

-2bdf7.jpg)

-39dc2.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-bae33.JPG)

-9a54a.jpg)

-6e656.jpg)

-906da.jpg)

.jpg) アカバナ

アカバナ フウリンブッソウゲ

フウリンブッソウゲ  オレンジフラミンゴ

オレンジフラミンゴ.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-thumbnail2.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-thumbnail2.jpg)

-7ba58.jpg)

-138c1.jpg)

-thumbnail2.jpg)

.jpg)

.jpg)

-67918.jpg)

.jpg)

.jpg)

-6c145.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)